検査に使用する医療機器

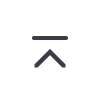

- 外来案内

放射線科機器

MRI 1.5テスラ

- GEヘルスケア・ジャパン / Brivo MR355

放射線を使わず、磁場と電波を利用して脳やその他部位においてさまざまな病巣を高性能・高機能・高画質な臨床画像で提供します。当院の特徴である認知症診断ツールとして、アルツハイマー早期診断支援システムVSRADを搭載しています。

全身用CT

- キヤノンメディカルシステムズ / Aquilion Lightning

80列CTのAquilion Lightning Helios Editionは、低被ばくに配慮した機能を持ち、安全性・確実性・高速性を向上させたコンパクトCTです。広範囲撮影と高精細撮影を両立させ、1回の撮影でスクリーニングから精密度検査まで幅広くカバーします。高精細な3DやMPRを簡単に出力できます。

FPD透視装置

- 日立メディコ / EXAVISTA

FPDデジタルシステムを搭載し、内視鏡検査や消化管検査に応じた理想のパフォーマンスを実現した最新の透視装置です。嚥下造影検査(VF)にも対応し、FPDの特徴である広範囲な視野で観察が可能になりました。

一般撮影X線システム

- 日立メディコ / Radnext32

X線を用いて、骨や器官などの構造を画像化します。画像はCRによりすべてデジタル化されているため、診断領域の広い情報を提供しています。またCR画像はPACSにて画像を院内に配信しています。

移動型X線撮影装置

- 富士フイルム株式会社 / FUJIFILM DR CALNEO AQRO

安全でスムーズに移動ができ、しかも軽量化がなされ小回りができます。病室にてさまざまなX線撮影を行う、使いやすくコンパクトな回診用のX線装置です。

デジタル画像診断システム

- NOBORI

NOBORI画像は従来の現像処理をするフィルム画像と違い、画質を調整すること(濃度・画像強調・拡大等)が可能で、観察したい部位に合わせて明確に描出することができます。

内視鏡機器

内視鏡システム[上部(経口・経鼻) / 下部内視鏡]

- 富士フイルムメディカル / AdvanciaHD

内視鏡検査は、食道・胃・十二指腸・大腸など身体内部の様子をCCDカメラで直接見ることができる検査です。当院では、上部消化管(経口、経鼻カメラ)内視鏡、下部消化管(大腸カメラ)内視鏡検査に対応できます。また当院では嚥下内視鏡検査(VE)で嚥下機能の評価も実施しています。

検査科機器

超音波画像診断装置

- キヤノンメディカルシステムズ / Xario 200G

腹部、頚部血管、心臓、乳腺などの部位を超音波を使って画像診断する装置です。画像診断は専門の医師が行います。

生化学自動分析装置

- 東芝メディカルシステムズ / TBA-c4000

採血、尿などの検体の検査項目を迅速に提供するため全自動の検査装置を導入しております。1時間に約400の検体の結果を分析することができます。

デジタル脳波計

- 日本光電 / NEOVISTA EEG-1214 ニューロファックス

高性能デジタル脳波計は脳波の異常がないか測定するために導入しています。神経難病やてんかん、認知症などの診断を行います。

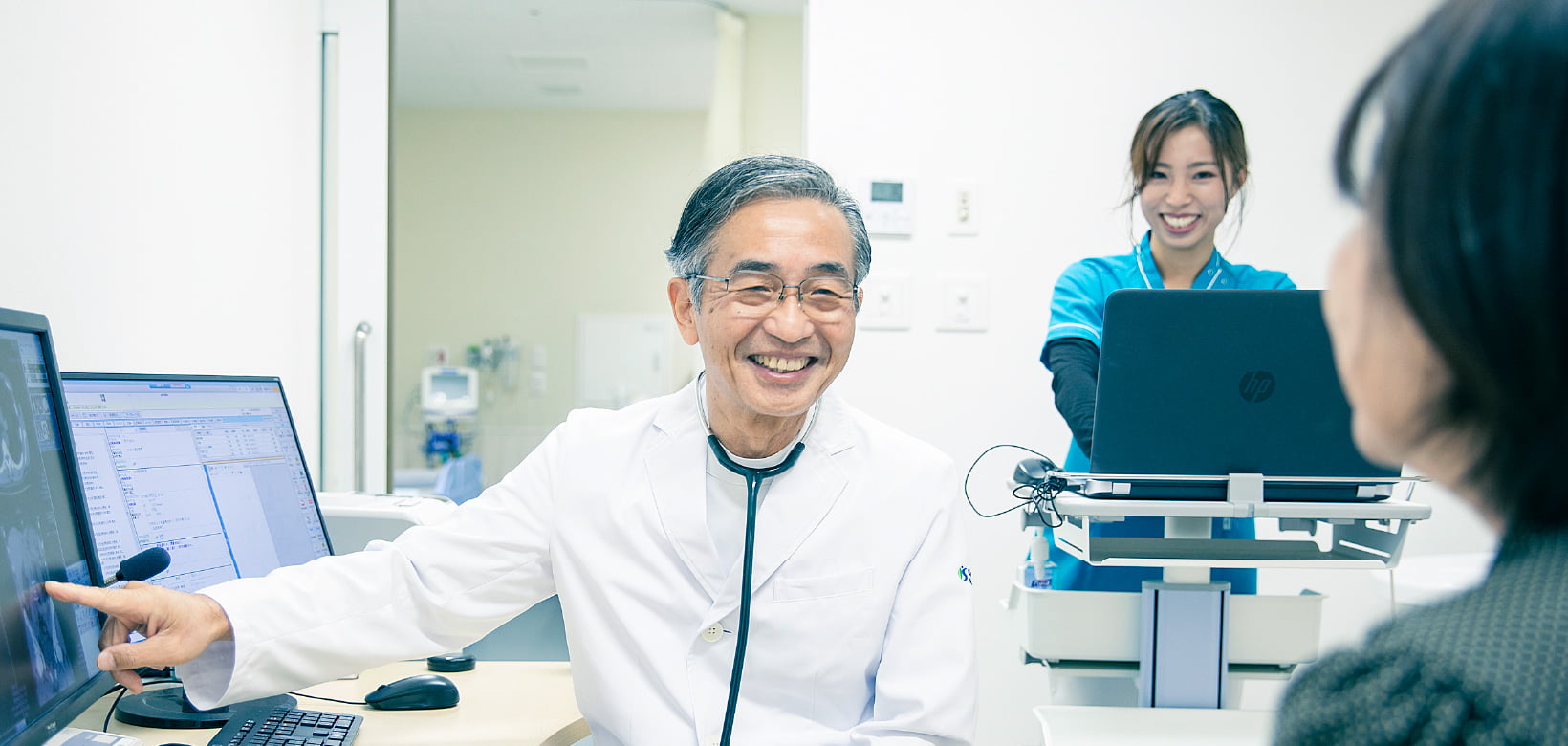

多項目自動血球分析装置

- シスメックス / XN-1000

血液中の血球数や白血球の種類を分析する装置です。貧血や、炎症反応など血液の異常値を院内で迅速に調べることができます。

BNP測定器

- 富士レビオ / LUMIPULSE G600II

脳性ナトリウム利尿ペプチドの数値を測定する検査機器です。主に心不全の判定を迅速に行うために導入しています。

多機能心電計

- 日本光電 / ECG-2450

不整脈や心筋梗塞などの診断のために使われる検査機器です。

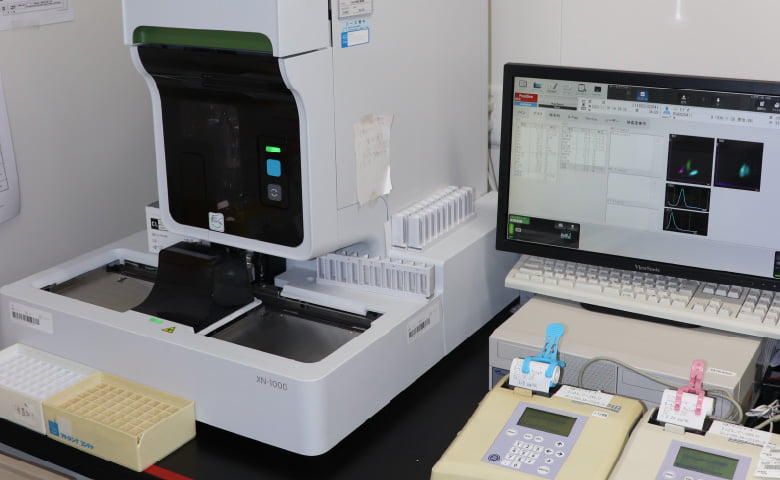

スパイロメータ

- 日本光電 / マイクロスパイロ HI-302U

肺機能の異常がないか肺活量や換気量を調べることができる、高流量域測定に適した超音波式スパイロメータです。